资讯中心

重庆亲子鉴定机构如何用科技揭开血缘谜团?真实案例解析

来源:重庆亲子鉴定中心 编辑时间:2025-05-12 24h免费咨询电话:400-096-5008

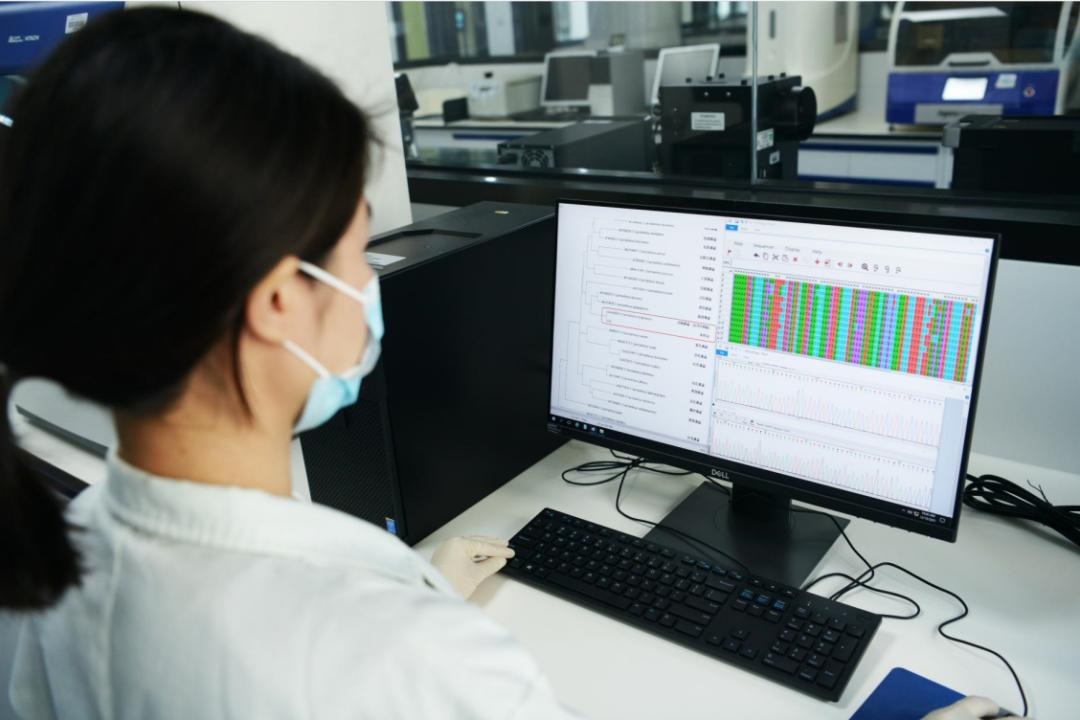

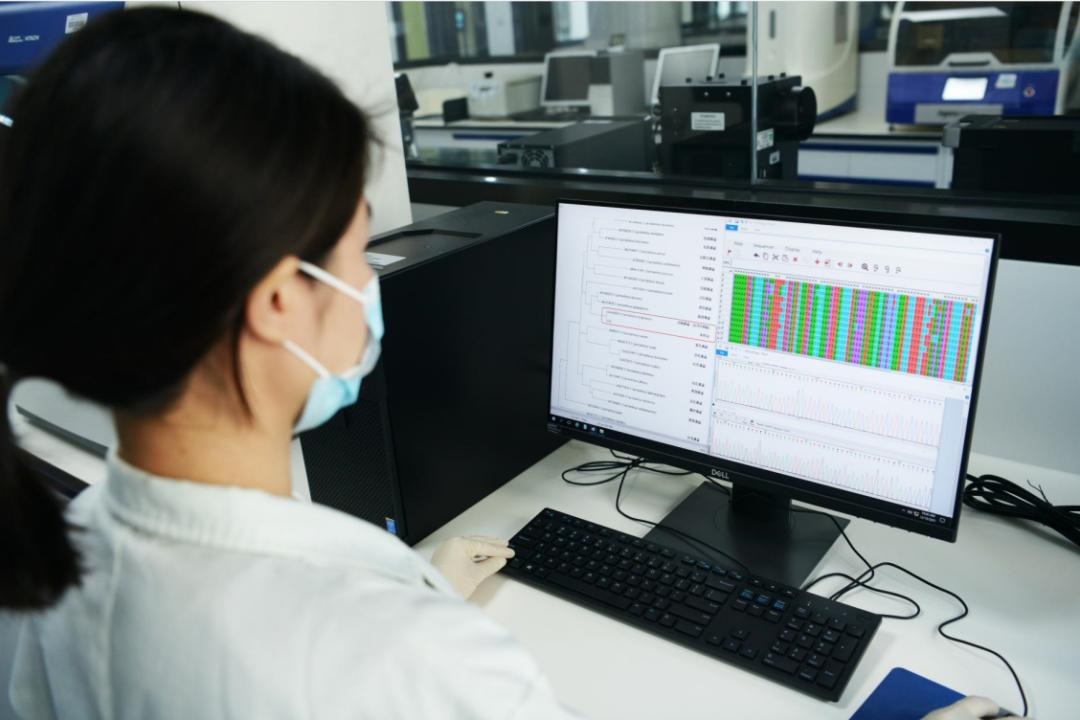

在重庆江北区某栋不起眼的写字楼内,一群身着白大褂的技术人员正凝视着基因测序仪跳动的数据曲线。这里是重庆亲子鉴定机构之一,每年处理超过1000例血缘鉴定委托。从豪门遗产争夺到失散家庭寻亲,从跨国收养认证到刑事侦查辅助,无数被迷雾笼罩的血缘关系,在这里被科技的光束逐一照亮。

基因密码:从STR到SNP的技术革命

“过去做亲子鉴定需要至少5毫升血液,现在一根带毛囊的头发就能完成。”机构首席技术官陈博士指着实验室内的二代测序仪解释道。现代亲子鉴定的核心在于对比DNA中的短串联重复序列(STR)和单核苷酸多态性(SNP)。重庆机构自2021年引入高通量测序技术后,检测精度从99.99%提升至99.9999%,检测周期也从7天缩短至48小时。

2023年轰动重庆的“千万遗产纠纷案”便印证了技术进步的重要性。渝中区企业家王某突发心梗离世后,三名自称私生子女的申请人带着90年代的手写出生证明要求分割遗产。鉴定人员从泛黄的信封上提取王某二十年前遗留的唾液痕迹,通过全基因组扩增技术,成功比对了降解DNA,最终确认其中两人确为生物学子女。这场跨越时空的鉴定,让价值1.2亿元的资产分配尘埃落定。

寻亲奇迹:23年离散家庭的科技重逢

在重庆亲子鉴定机构的档案库里,编号CQ-2022-0473的案例被工作人员称为“奇迹样本”。2022年5月,45岁的张桂芳带着养母临终前给的锈迹斑斑长命锁来到机构,锁内藏着的发黄纸条写着“1999年3月,菜园坝火车站”。技术团队从长命锁缝隙中提取出微量皮屑,经线粒体DNA测序,比中了沙坪坝区李某家族基因库的数据。

更令人惊叹的是,李某家族中与张桂芳存在血缘关系的,竟是其高中同桌周倩。原来当年周倩母亲在车站将患病孙女遗弃,阴差阳错被张桂芳养母收养。这场横跨两代人的离散,最终通过Y染色体追踪技术和家族基因树比对得以破局。

跨国迷雾:中越边境的生物学真相

重庆作为西南地区涉外鉴定枢纽,每年处理逾300例跨境亲子鉴定。2023年初,越南籍女子阮氏带着混血女儿求助,声称孩子父亲是已故重庆商人刘某。由于刘某遗体早已火化,技术人员另辟蹊径:先提取刘某母亲口腔黏膜细胞,再运用X染色体单倍型分析技术,最终确认孩子携带的X染色体50%片段与祖母完全匹配。

“这类案例需要构建三代遗传图谱。”陈博士展示着三维基因模型,“我们甚至还原了刘某祖父来自湖北黄冈的迁徙特征,这些遗传印记在孙辈DNA中依然清晰可辨。”这份报告不仅帮助孩子获得中国户籍,更让阮氏依法继承了刘某在渝北区的房产。

暗流涌动:数据背后的社会图景

据重庆市司法局统计,2023年全市亲子鉴定量达1.8万例,其中72%涉及婚姻关系质疑,15%与继承纠纷相关。在渝东南某区县,一家鉴定机构发现惊人规律:当地外出务工人员集中返乡的春节后三个月,亲子鉴定申请量会出现300%的峰值增长。

“科技越发达,人性越透明。”社会学家吴敏分析道,“重庆作为人口流动大市,亲子鉴定不仅是科学工具,更成为调节社会关系的‘生物砝码’。”值得关注的是,部分区县已试点“鉴定冷静期”制度,要求申请者在司法见证下经过7天反思期才能启动检测程序。

未来已来:AI预测与伦理挑战

走在技术前沿的重庆机构,已开始探索AI在血缘鉴定中的深度应用。通过机器学习数百万例基因数据,系统能根据祖孙三代的表型特征,逆向推算父母外貌特征的准确率达78%。在2024年某打拐案件中,这项技术帮助警方锁定了被拐儿童生父所在的綦江区某村落。

但新技术也引发伦理争议。当AI能通过孕妇血液分析胎儿生父时,当基因编辑可能制造“完美亲子关系”时,重庆法律界人士疾呼:“必须给科技拴上伦理的缰绳。”2024年3月,重庆市率先出台《亲子鉴定技术应用规范》,明确禁止对六个月以下胎儿进行生父鉴定。

结语

从解放碑下离散家庭的抱头痛哭,到涉外法庭上盖着骑缝章的报告书,重庆亲子鉴定机构用科技之刃剖开了一个个血缘谜团。但每份检测报告背后,都是被重新定义的人生轨迹。当基因测序仪昼夜不休地运转时,它不仅解析着碱基对的排列组合,更映照着现代社会关于信任、伦理与爱的永恒命题。或许正如一位从业二十年的老鉴定员所言:“我们能用数据证明谁是谁的孩子,但永远算不出‘家人’这个词的温度。”

在线咨询

周末预约

上一篇:重庆亲子鉴定机构揭秘:这3类人群最常选择DNA检测!

下一篇:重庆亲子鉴定纠纷实录:一纸报告如何改写三个家庭的命运

常见问题

常见问题

预约鉴定

预约鉴定 在线咨询

在线咨询